ラズベリーパイでのIoTデータ収集BOX(試作品)

試作品を使いChatGPTと壁打ちをしてみました。

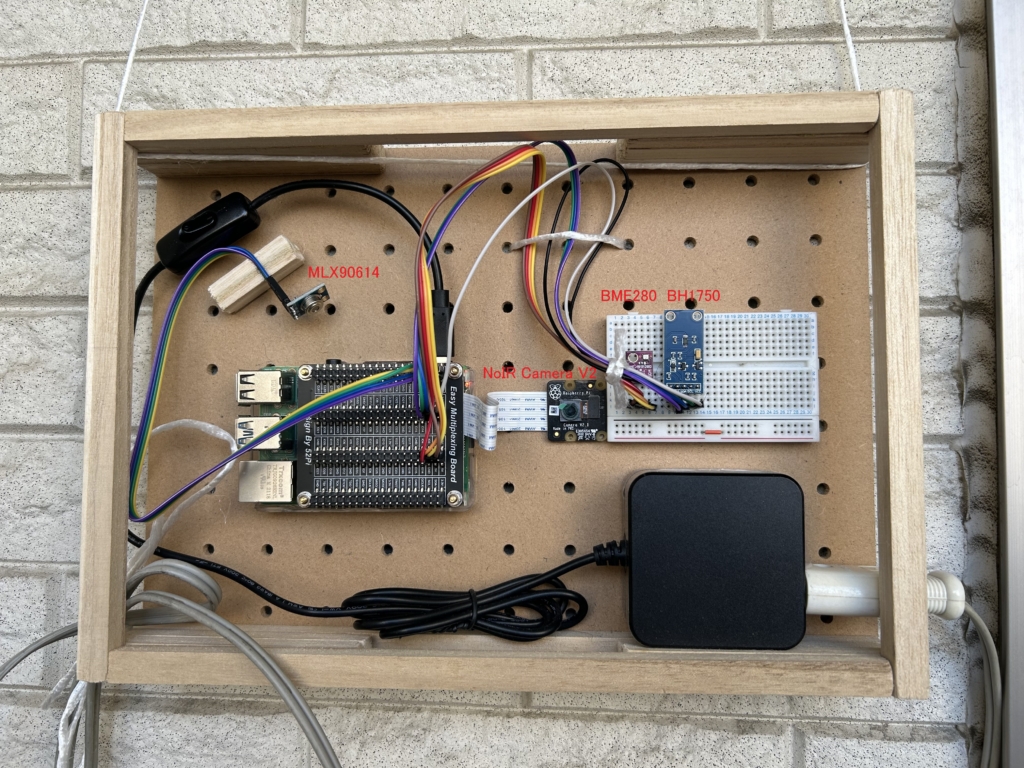

この写真は、Raspberry Piとセンサー類を使ったデータ収集装置のプロトタイプです。

木製のフレームに組み込まれ、複数のセンサーやモジュールがRaspberry Piに接続されています。各パーツについて説明します。

- Raspberry Pi – 写真中央にある小型コンピュータで、各センサーからデータを収集し、記録や分析を行う基盤です。GPIOピンには複数の配線が接続されています。

- センサー類:MLX90614 – 上部左にある非接触温度センサーで、対象物の表面温度を遠隔で測定できます。温度モニタリングに利用されることが多いです。

BME280 – 温度、湿度、気圧を測定するセンサーで、環境データの収集に適しています。

BH1750 – 照度センサーで、光の強さ(明るさ)を計測します。環境光の変化を測定するのに便利です。 - Raspberry Pi Camera V2 – 中央下に取り付けられているカメラモジュールで、画像や映像データの収集が可能です。ビデオ監視や画像解析用途に使えます。

- Easy Multiplexing Board – Raspberry PiのGPIOピンに接続されている基板で、複数のセンサーを効率的に接続できるようにするための拡張ボードです。

- 木製ケース – 装置全体を木製のフレームに収めることで、センサーやRaspberry Piを保護し、設置が容易になっています。防水課題・防塵課題に対する対策について例を挙げて提案してください。

この装置は、温度や湿度、照度などの環境データを収集するためのモジュールで、スマート農業、気象観測、室内環境モニタリングなどの用途に活用できる可能性があります。

「この製造品の商品化への課題について検討し、教えてください。」

この製造品を商品化するにあたって、いくつかの課題が考えられます。以下に、その具体的な課題と解決の方向性について検討しました。

1. 耐久性と信頼性の確保

課題: 現在の装置は木製フレームに組み込まれていますが、長期間の使用や外部環境での設置には耐久性が不足する可能性があります。また、センサー類やケーブル接続の劣化が早まる恐れがあります。

解決策: 防水・防塵機能を備えた耐候性の高いケースや、ケーブルの保護シールドを導入する。また、センサーの安定性を高めるため、環境の変化に耐えられる工業グレードの部品を採用する。

2. 製品の一体化と設置の簡便性

課題: 現在のプロトタイプではセンサーや基板が露出しているため、セットアップが複雑で専門知識が必要です。一般ユーザーが簡単に設置できるような構造になっていません。

解決策: ケースの中にセンサーや配線を一体化し、プラグアンドプレイで接続できるモジュール式に改良する。さらに、設置方法のマニュアル化や、取り付け用のアタッチメントを付属させることで、設置を簡単にす

る。

3. データの管理と表示方法

課題: この製品はデータ収集を主な機能としていますが、データの管理や表示、さらにはスマホやPCとの連携をどのように行うかが商品化における重要なポイントです。

解決策: データのクラウド連携機能を搭載し、スマホやPCからリアルタイムでデータを確認できるようにする。また、データ解析やビジュアライゼーション用のアプリを開発し、ユーザーが簡単にアクセスできる環境を

提供する。

4. コストの最適化

課題: 商品化にあたっては、製造コストや販売価格が市場に見合うものになるよう調整が必要です。特に高精度のセンサーやRaspberry Piを使用するため、コストが高くなる可能性があります。

解決策: 必要な機能を絞り込み、コストパフォーマンスの高いセンサーや部品を検討する。また、量産化を見据えて製造方法を見直し、パートナー企業との協力による部品の一括調達などでコストを抑える。

5. ユーザーインターフェースと操作性

課題: 現在のプロトタイプでは、設定やデータ確認が一般ユーザーにとって難しい可能性があります。複雑な操作を簡単にできるような工夫が必要です。

解決策: シンプルで分かりやすいUIを提供し、初心者でも扱えるようなガイド機能を搭載する。例えば、スマホアプリを通じて操作を行う場合、ウィザード形式で簡単にセットアップできるように設計する。

まとめ

この装置の市場価値は高いですが、上記の課題に対応し、信頼性と利便性を向上させることで、商品化が現実味を帯びます。エンドユーザーが求める「簡単で信頼できるデータ収集」を実現することが、成功のカギとなるでしょう。

電源供給の課題をクリアできる提案をお願いします。

電源供給は、特にセンサーやRaspberry Piなどを用いた装置の安定稼働において重要な課題です。この装置の用途や設置環境を考慮し、以下のような電源供給方法の提案が考えられます。

1. ソーラーパネルによる電源供給

概要: ソーラーパネルを利用して電力を供給し、日中に蓄電して夜間や曇りの日にも稼働できるようにします。

メリット: 屋外設置や電源の取りにくい場所で利用可能。再生可能エネルギーを利用するため、エコフレンドリー。

課題: 天候に依存するため、太陽光が弱い環境では蓄電量が不足する場合があります。

対策: 高効率のソーラーパネルと大容量のリチウムイオンバッテリーを組み合わせることで、安定稼働を確保。また、省電力モードを導入し、使用しない時間帯は電力消費を抑える。

2. 充電式バッテリーの導入

概要: 充電式のリチウムイオンバッテリーやリチウムポリマー電池を搭載し、定期的に充電して使用します。

メリット: モバイル性が高く、設置場所が限られる場合でも対応可能。比較的小型で軽量のため、装置のデザインに柔軟性が出ます。

課題: バッテリーの持ち時間に限りがあるため、定期的な充電が必要。

対策: Raspberry Piやセンサーの消費電力をできるだけ抑えることで、バッテリーの稼働時間を延ばす。また、ユーザーに交換可能なバッテリー設計にすることで、メンテナンスを容易にする。

3. PoE (Power over Ethernet) による電力供給

概要: Ethernetケーブルを通して電力を供給する方法で、Raspberry Piに対応したPoEモジュールを導入します。

メリット: データ通信と電力供給を同時に行えるため、ケーブルの配線がシンプルになり、設置が簡単。インフラの整った場所での設置に適しています。

課題: Ethernetの配線が必要になるため、屋外など配線が難しい場所では利用が制限されます。

対策: 配線可能な屋内や半屋外(屋根付き)での利用を推奨し、設置環境が適している場合に採用。

4. 長時間駆動が可能なACアダプターの使用

概要: 常時AC電源を供給できる場所であれば、安定した電源供給が可能なACアダプターを利用します。

メリット: 電源供給が安定し、長時間駆動が可能。屋内や電源が取りやすい場所では最も簡単でコストも低い。

課題: 電源のない屋外や移動が多い環境では利用が難しい。

対策: コンセントがない場所での使用を想定する場合は、モバイルバッテリーなど他の電源供給方法と併用する。

5. ハイブリッド電源システム

概要: ソーラーパネル+バッテリー、もしくはAC電源+バッテリーなど、複数の電源供給方法を組み合わせる。

メリット: 環境に応じて最適な電力供給ができるため、安定性が高く、装置が長時間稼働可能。

課題: コストが上がり、設計が複雑になる。

対策: 省電力モードの設定や、優先的に使う電源を切り替えるインテリジェントな電源管理システムを導入することで、効率よく運用する。

総括: 設置環境や使用用途によって最適な電源供給方法を選択するのがポイントです。例えば、屋外の監視装置として使うなら「ソーラーパネル+バッテリー」のハイブリッドが適しており、屋内設置なら「PoE」や「ACアダプター」が簡単でコストも抑えられます。

「防水課題・防塵課題に対する対策について例を挙げて提案してください。」

防水・防塵対策は、特に屋外や工業環境での設置において重要です。センサーやRaspberry Piなどの精密機器を使用した装置を保護するために、いくつかの具体的な対策例を以下に挙げます。

1. 防水・防塵ケースの採用

概要: IP(防塵・防水)規格に対応したエンクロージャ(保護ケース)を使用し、装置全体を外部環境から保護します。

具体例:

IP65やIP67規格のケースを選ぶことで、防塵機能と防水機能を高め、ホコリや水の侵入を防ぎます。IP65は水滴やホコリからの保護、IP67は一時的な水没にも耐えられる防水性能を提供します。

透明なアクリルカバー付きケースを使うと、Raspberry Piカメラモジュールなどを覆いながらも撮影可能です。

対策のポイント: 接続部分やケーブル穴からの水・ホコリの侵入を防ぐため、ゴムパッキンやシリコンシールで密閉する。

2. 通気フィルターの導入

概要: 装置内部の熱や湿気を放出するために通気フィルターを取り付け、空気の出入りを確保しながら防塵・防水機能を維持します。

具体例:

通気フィルターには防水・防塵機能があるタイプを選び、ケースの適切な場所に取り付けます。これにより、内部の湿度が上がりすぎないようにしつつ、ホコリや水滴をブロックできます。

対策のポイント: 熱がこもりやすい電子機器向けの専用フィルターを選び、装置内部の温度管理も同時に行います。

3. 防水コネクタとケーブル保護

概要: ケーブルやコネクタ部分は水やホコリの侵入リスクが高いので、防水仕様のコネクタとケーブル保護チューブを使用します。

具体例:

防水コネクタ(IP67以上)を採用し、Raspberry PiのUSBや電源ケーブルの接続部分を保護します。

ケーブル全体を覆う防水チューブやスパイラルチューブで保護し、ケーブル同士の結合部分もシリコンシーラントなどで密閉します。

対策のポイント: ケーブルの取り回しが多い場合、柔軟性のある防水・防塵カバーを使用して、ケーブルの劣化を防ぎながら保護します。

4. 防水塗料やコーティングの適用

概要: センサーや電子基板の表面に防水・防塵コーティングを施し、湿気や水分から直接保護します。

具体例:

基板全体に防水コーティング剤(防水スプレーや防水シリコンなど)を薄く塗布することで、湿気や結露による影響を軽減。

センサー部分もカバーできる透明なコーティング剤で覆うと、測定精度を維持しながら保護が可能です。

対策のポイント: コーティング剤を使用する際は、センサーの感度や精度に影響が出ないように適切な製品を選定し、塗布部分に注意します。

5. 設置場所の工夫

概要: 装置の直接的な防水・防塵対策に加え、設置場所を工夫することで、雨やホコリの影響を減らします。

具体例:

装置を壁や屋根のある場所に設置し、直射日光や雨が直接かからないようにします。

防水シェルターやサンシェードを設置して、環境の影響を和らげる。

対策のポイント: 設置場所の工夫で自然環境の影響を最小限にすることは、装置の寿命やメンテナンス負荷を軽減するのに有効です。

総括: 装置の使用環境に合わせて、これらの対策を組み合わせると、より耐久性のある防水・防塵性能を実現できます。

今回のChatGPTのコメントについては、今後検討していきます。